Bienvenue à FRA4U ! Avant de commencer la première leçon, passons en revue quelques activités et leurs icônes que tu verras dans ce cours.

Définition

Au long du cours, nous te donnerons des explications précises du sens d’un mot ou d’une expression. Il est important d’être conscient d’utiliser la propre définition et terminologie afin d’éviter la confusion et pour comprendre en profondeur le domaine à l’étude.

Journal

Tout au long de ce cours, il te sera demandé de répondre à des questions de réflexion dans ton journal. Tu peux utiliser un journal électronique ou en écrire un à la main.

Réponse spontanée

Parfois, on te demandera de répondre spontanément à des questions. C'est une réponse libre et sans contraintes. Tu réponds à l'écrit ou à l'orale sans arrière-pensée pour la durée indiquée.

Avant de compléter le cours en entier, il serait à toi de choisir six réponses spontanées que tu as complétées et les soumettre pour une rétroaction et une note à la fin du cours. Choisis avec soin ! Cette évaluation vaut 5 % de ta note finale.

Pour des réponses orales, tu peux les écrire dans ton journal pendant le cours et ensuite les enregistrer pour les soumettre pour la rétroaction. Tu peux enregistrer sous la forme d’un vlogue (blogue vidéo) ou d’un enregistrement sonore ! Tu peux utiliser ton téléphone cellulaire ou un autre appareil électronique de ton choix. Il existe de nombreux sites d’enregistrement sonore sur l’internet comme « Online Voice Recorder » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre). Il existe de nombreuses applications gratuites pour l’enregistrement de ta voix. C’est à toi de choisir la méthode que tu utilises pour enregistrer tes réflexions. Accorde-toi suffisamment de temps pour t’entraîner à utiliser ces méthodes avant de soumettre ton travail final à la fin de l’unité 3 pour une rétroaction et plus tard pour une note.

Cahier de notes

Parfois, on te demandera de répondre à des questions en faisant des réflexions écrites dans ton cahier et en tenant un cahier de notes. Le cahier pourrait être électronique ou écrit à la main.

Sois créatif ! Ces réponses sont spontanées même qu’elles sont orales ou écrites. Certaines de ces réponses seront utilisées pour une évaluation de l’apprentissage à la fin du cours. Garde tes enregistrements organisés. Tu en auras besoin plus tard dans ce cours et ils seront évaluées.

Faire connaître ses idées

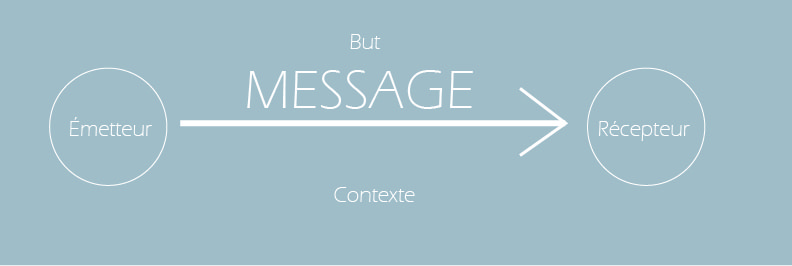

La communication est le fait d'échanger de l'information d'un message entre un sujet émetteur et un sujet récepteur à travers des signes physiques, à l'écrit ou à l'orale. Le message peut être mal compris si nous ne sommes pas conscients du même code.

Avec un peu de réflexion, l'énoncé à l'écrit peut être embelli et clarifié avec l'usage de synonymes, des figures de style et un bon choix de mots. Le style de l'énoncé peut être utilisé à convaincre son récepteur d'une idée.

Lis les trois citations suivantes et choisis celle qui te fait réfléchir le plus.

Victor Hugo, Les Misérables (1862)Rien n’est stupide comme vaincre: la vraie gloire est convaincre.

Primo Levi, Les naufragés et les rescapés (1986)Il faut donc nous méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d’autres voix que celle de la raison.

Blaise Pascal, De l’esprit géométrique (1658)L’art de persuader consiste autant en celui d’agréer qu’en celui de convaincre.

http://zonelitteraire.e-monsite.com/pages/citations/citations-sur-l-argumentation.html

Réponse spontanée

- Ta réponse doit être en lien avec la question posée, cette activité d’apprentissage et tes connaissances personnelles.

- Tu dois t’exprimer en français uniquement et employer des phrases cohérentes.

- Ta « réponse spontanée » orale doit durer entre 20 secondes et 1 minute.

Le texte argumentatif

Dans un texte argumentatif, un auteur non seulement cherche à faire connaître son point de vue sur un sujet précis, mais vise aussi à susciter une réflexion, à faire réagir ou à modifier un comportement, une attitude, une croyance, un jugement, ou encore, à vendre ses talents ou son savoir-faire.

Tous sujets, traitant de réalités individuelles ou sociales, qui s’inscrivent dans des controverses ou des débats se prêtent bien à l’argumentation. Ces sujets soulèvent divers thèmes problématiques suscitant l’ouverture, la discussion.

Différent types de thèmes :

Les caractéristiques du texte argumentatif :

Pour des raisons de clarté et d’exactitude, tout texte, qu’il soit argumentatif ou non, présente une situation de communication qui précise de façon explicite (dite expressément ou de façon précise) ou implicite (dite non expressément ou sous entendue) des éléments qui sont mis en relation.

Voici les questions que tout lecteur doit se poser en lisant un texte :

| Question | Description |

|

Qui est le ou les émetteur(s) ? |

C’est-à-dire, l’identité de celui qui écrit ou ceux qui écrivent ? |

|

Quel est le message ? |

C’est-à-dire, le sujet ou l’objet de la communication, ce que l’auteur veut transmettre ? |

|

Qui est le ou sont les récepteurs ? |

C’est-à-dire, celui qui reçoit ou ceux qui reçoivent le message ? |

|

Quel est le contexte ? |

C’est-à-dire, l’événement déclencheur à l’origine du texte, ou encore les circonstances historiques, politiques, économiques ou sociales dans lesquelles s’inscrit le texte. |

|

Dans quel but ? |

C’est-à-dire, quel est l’intention ou l’effet recherché par l’auteur ? Est-ce de divertir, d’exprimer ses sentiments ou son point de vue, de faire agir, de modifier un comportement, etc.? |

Prenons ce concept d'analyse, et pratiquons-le à un texte argumentatif. Pour l'exemple suivant lisez l'article suivant:

Lecture de critique littéraire

Choisis un article des sites suivants pour étudier et pour appliquer les principes étudiés :

Lis

- Le Monde section « Critique littéraire » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

- France Culture : émissions portant sur la critique littéraire (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

- Libération section « Livres » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

- Le Devoir section « Lire » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

1. Trouve un article en ligne afin de répondre aux questions suivantes :

a) Qui est l’émetteur de cette critique ?

b) Quel est le message ?

c) Qui est le ou sont les récepteurs ?

d) Quel est le contexte ?

e) Dans quel but ?

As-tu déjà entendu parler d’une carte conceptuelle ? C’est un outil visuel qui te permet d’organiser et structurer ta réponse.

Visionne

Visite la page Web suivante intitulée « Représenter visuellement l’information à l’aide d’une carte conceptuelle » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre) et accède à la vidéo intégrée sur la page portant le même nom pour savoir davantage au sujet de comment les créer.

Fais un remue-méninge de tes idées en utilisant l’outil numérique multilingue de schématisation conceptuel « draw.io » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre). Essaie d’organiser tes idées en sous-groupes et avec des connecteurs logiques entre eux.

Il existe de nombreux outils disponibles sur Internet pour faire un plan conceptuel. Voici un autre outil possible : « Framindmap » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

Utilise cet outil ou un autre outil de ton choix.

Assure-toi de sauvegarder le lien vers ta carte conceptuelle ou une version téléchargée.

Cahier de notes

Tu as également la possibilité de compléter cette tâche à la main et de prendre une photo de ton produit final et le regarder dans ton cahier de notes. C’est à toi de décider !

La lettre d’opinion

Dans la lettre d’opinion, l’auteur y exprime son opinion personnelle. Il expose ses idées et prend position sur le sujet qu’il traite. Pour ce faire, il apporte des raisons pour défendre sa prise de position afin de convaincre ses lecteurs. Ce sujet présente habituellement une réalité, un contexte socioculturel précis, qui suscite des prises de position opposées. L’auteur peut être un journaliste, un écrivain, un lecteur qui s’exprime dans la section du courrier du lecteur d’un article de presse ou d’un magazine, ou autres. D’ailleurs, tu le constateras dans cette leçon en lisant un manifeste anti-militariste mis en chanson dans sa version originale et une autre adaptée.

Commençons l’étude de l’expression d’opinion par un petit exercice en dégageant de citations les mots qui expriment une opinion.

2. Lis les citations suivantes :

- Citation No. 1 : Orson Welles a dit que le bonheur n’est pas le droit de chacun, c’est un combat de tous les jours.

- Citation No. 2 : Selon David Mitchell, l’amour suscite l’égoïsme, la crétinerie, la cruauté et la bestialité.

- Citation No. 3 : Albert Einstein a dit que le problème aujourd’hui n’est pas l’énergie atomique, mais le cœur des hommes.

- Citation No. 4 : Selon Charles Simmons, l’amour c’est comme le beurre, ça rend tout meilleur.

- Citation No. 5 : D’après Dany Lafrenière. Ceux qui aiment ont toujours raison.

a) Relève dans chacune des citations le sujet traité.

b) Relève le vocabulaire qui dévoile l’opinion de l’auteur vis-à-vis de son sujet.

c) Exprime ton opinion en une phrase sur chacun des sujets traités dans les citations ci-hautes.

Exemple

Citation No. 1 : Orson Welles a dit que le bonheur n’est pas le droit de chacun, c’est un combat de tous les jours.

Citation No. 2 : Selon David Mitchell, l’amour suscite l’égoïsme, la crétinerie, la cruauté et la bestialité.

a) Le sujet traité

b) Le vocabulaire qui dévoile l'opinion

c) Ton opinion sur chacun des sujets

Citation No. 3 : Albert Einstein a dit que le problème aujourd’hui n’est pas l’énergie atomique, mais le cœur des hommes.

a)

b)

c)

Citation No. 4 : Selon Charles Simmons, l’amour c’est comme le beurre, ça rend tout meilleur.

a)

b)

c)

Citation No. 5 : D’après Dany Lafrenière, ceux qui aiment ont toujours raison.

a)

b)

c)

Va plus loin !

Si la lecture de citations d’auteurs ou de personnalités reconnues t’intéresse, consulte le site suivant Le Figaro, page Web « Citations » » (s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre)

Pause grammaire

Les Procédés poétiques

Figures de style (lecture / interprétation)

Bien qu’« une image vaut mille mots », il est intéressant de rêver ou de réfléchir lorsqu’«un mot vaut mille images.»

Les mots sont la matière première de toute communication à l’oral comme à l’écrit. Ils désignent des objets, des sentiments ou des idées. Or, les humains ont recours, entre autres, à des mots dans le but de s’exprimer et de se faire entendre, c’est-à-dire être compris. Il importe donc de bien choisir ses mots pour se faire clairement comprendre, sinon le message ne passe pas.

Un mot dans le dictionnaire présente un sens propre (dénotatif). Mais l’acception d’un mot, le sens dans lequel il est employé, peut changer selon le contexte dans lequel il est employé et être aussi compris autrement selon les expériences personnelles de chacun et chacune. Ainsi un mot, outre sa signification propre, peut avoir une autre valeur particulière selon le contexte et l’expérience personnelle. Le caractère subjectif (émotif) de signification d’un mot est ce qu’on appelle la connotation.

Définitions

Dénotatif

Le mot capitalisme signifie par dénotation (au sens propre) dans le dictionnaire Le Petit Robert :

« Régime économique et social dans lequel les capitaux, source de revenus, n’appartiennent pas, en règle générale, à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. »

Ou encore

« Ensemble des capitalistes, des pays capitalistes. »

Ainsi, la dénotation d’un mot, son sens propre, n’indique aucune part de subjectivité. Il est donc objectif.

Par opposition, le mot « capitalisme » peut revêtir différents sens selon le contexte et l’expérience personnelle de chaque personne. Les différents sens d’un mot peuvent être à connotation méliorative (positive) ou péjorative (négative).

Connotatif

Pour un riche industriel, le mot capitalisme peut avoir une connotation méliorative ou positive. Au sens propre du mot capitalisme, peuvent se greffer les idées purement subjectives de démocratie, de liberté, d’espoir, de pouvoir, de gloire, de richesse, voire même de bonheur.

Par contre, pour une personne démunie qui doit travailler de longues heures pour subvenir seulement aux besoins essentiels de sa famille, sans vraie qualité de vie, le mot capitalisme peut avoir une connotation péjorative ou négative. Au sens propre du mot, peuvent se greffer les idées d’exploitation, de matérialisme maladif, de danger, de déshumanisation.

3. Les connotations des mots :

a) Pour chacune des citations suivantes :

- spécifie si le mot capitalisme a une connotation méliorative (positive) ou une péjorative (négative) et

- inscris les mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent.

Exemple :

i) Selon Winston Churchill, sous le capitalisme les gens ont davantage de voitures. Sous le communisme, ils ont davantage de parkings.

Connotation : méliorative (positive

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent : davantage (adverbe), voitures (nom)

ii) Frank Borman dit qu’un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer. (Extrait du magazine The Observer)

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent

iii) Selon Alain Minc, le capitalisme est un pari sur le mouvement: c’est de là que vient le progrès. (Extrait de www.capitalisme.fr)

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent

iv) Alfred Sauvy dit que si le capitalisme subsiste en dépit de ses imperfections et de ses injustices, c'est parce qu'il n'y a pas de remplaçant présentable. ( Extrait de la Mythologie de notre temps )

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent :

v) Selon John Dos Passos, le seul homme qui tire profit du capitalisme est l'escroc, et il devient millionnaire en un rien de temps. ( Extrait de 42ème parallèle )

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent :

vi) Winston Churchill a dit que le vice inhérent au capitalisme consiste en une répartition inégale des richesses. La vertu inhérente au socialisme consiste en une égale répartition de la misère.

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent :

vii) Selon Jacques Bainville, la supériorité des Occidentaux tient, en dernière analyse au capitalisme, c'est-à-dire à la longue accumulation de l'épargne. C'est l'absence de capitaux qui rend les peuples sujets. ( Extrait de La fortune de la France )

Connotation :

Mots (nom, pronom, verbe, adjectif ou adverbe) qui y participent :

b) Trouve deux citations présentent une opposition au capitalisme?

c) Explique comment la figure de style de la répétition participe (et la symétrie de l’ordre des groupes de mots) participe à donner le ton désiré dans ces deux citations.

e) Quel effet sur le ton produit la comparaison dans la citation suivante. Par exemple, est-ce que la comparaison donne à l’énoncé un ton humoristique, ironique, comique, polémique ou familier?

« Un capitalisme sans banqueroute est comme un christianisme sans enfer. » ( Frank Borman )

À la suite de ces quelques exercices sur les mots et leurs connotations, tu peux maintenant comprendre leur importance dans l’expression d’une opinion dans des situations argumentatives. Mais en plus du choix des mots, il y a d’autres éléments qui dévoilent l’objectivité (le détachement de l’auteur) ou la subjectivité (l’engagement de l’auteur) d’un texte.

Autoévaluation et réflexion

Ceci est une autoévaluation, qui t’aidera à :

- évaluer ton travail;

- déterminer comment tu progresses dans ton apprentissage, ce qu’il te reste à accomplir et la manière d’y parvenir;

- démontrer et préparer ton apprentissage pour l’examen final.

En tant qu’évaluateur ou évaluatrice, tu fourniras une rétroaction en utilisant la grille d’évaluation suivante :

Une fois l’étape de la grille d’évaluation terminée, pose-toi les questions de réflexion suivantes :

- Je dois améliorer ma compréhension de certains concepts : Quels sont-ils ?

- Quels sont mes points forts ?

- Quelles sont les mesures à prendre pour garantir une bonne compréhension de tous les concepts ?

- Quelles mesures devrais-je prendre pour m’améliorer et m’épanouir en tant qu’étudiant ou étudiante ?

Journal

Réfléchis à tes apprentissages dans ton journal.

- Qu’as-tu appris en faisant l’activité 1.1 ?

- En quoi ta culture générale est-elle changée après l’avoir complétée ?

- Quels défis as-tu surmontés ?

- Quelles stratégies as-tu mises en œuvre afin de les surmonter ?

- Comment les connaissances que tu as acquises dans cette activité pourraient être utiles plus tard, lorsque tu auras terminé ta 12e année ?

Tu peux maintenant passer à la leçon 1.2. N’oublie pas que tu ne dois pas envoyer au ILC ton journal avant d’avoir terminé l’Unité 3 ainsi que l’activité sommative.